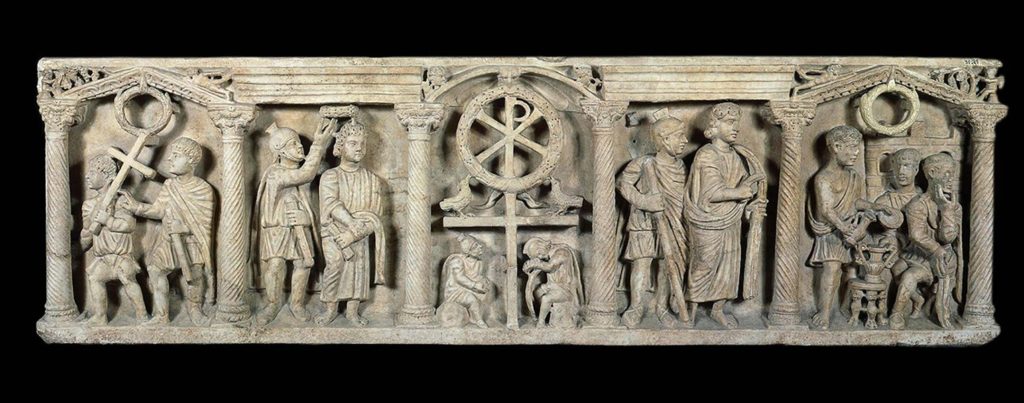

Di per sé la risurrezione, in assenza di testimoni a raccontare come sia avvenuta, non può essere rappresentata. Così, pur di ricordarla, i primi cristiani, nel Sarcofago della Gloria – che risale al 350 circa e proviene dalle catacombe di Domitilla, si affidano a un simbolo di vittoria: una corona di foglie e frutti, con due colombe che li beccano e con il monogramma di Cristo incastonato. «Siamo sicuri che sia comprensibile? Che una ghirlanda sia sufficiente a dire il trionfo sulla morte? Non è che il vincitore si capisce meglio dai vinti?», avrà osservato qualcuno. Di qui l’idea di una figura ulteriore, quella dei soldati messi di guardia: aggiunti come “paesaggio”, per evocare l’ambiente del sepolcro.

Questi controllori, che, in teoria, dovrebbero essere tramortiti per lo spavento (Mt 28,4), in realtà, paiono morti di sonno. E, se non temessimo di esagerare coi significati (sapendo che i simboli sono come i pupazzi in mano ai ventriloqui, che gli fanno dire ciò che vogliono), potremmo azzardare che gli occhi chiusi sono il segno della sconfitta della ragione, che non riesce a spiegare come un morto possa risorgere.

Da un minimo di due a un massimo di otto, i guardiani – che, talvolta, restano a presidiare il sepolcro vuoto persino quando le mirrofore vi trovano l’angelo seduto – non fanno una gran figura: nel Quattrocento, sono addirittura calpestati dal Cristo che esce dal sepolcro (con un gesto già presente nelle risurrezioni dell’arte bizantina, dove, a essere schiacciati, erano i demoni degli inferi).

È interessante che nel sarcofago incomincino ad apparire le arma Christi, cioè gli strumenti della Passione, le armi di cui il Signore è stato vittima, quelle che dicono le sue sofferenze. Tra la ghirlanda e i guardiani, viene posta – come simbolo di rinforzo – una nuda croce, per non dimenticare chi ha offerto la vita per amore. E, nella scena a sinistra della ghirlanda, la corona di spine è già trasformata in un diadema gemmato, a dire come la Passione riveli la Gloria di Gesù.