A partire dal 2016, le Digital Humanities, cioé le competenze digitali che sono d’aiuto alle materie classiche nelle fasi di ricostruzione e di codifica dei testi, sono state implementate e perfezionate.

In che modo l’IA può aiutarci oggi con i classici? Se ci si imbatte in una epigrafia o iscrizione arcaica, è necessario un lungo studio di trascrizione e decodifica, e questo comporta una serie di complicanze economiche e scientifiche: molto spesso i team coinvolgono i maggiori esperti del settore, per cui il sovvenzionamento è molto elevato e sottrae a fondi per i passaggi successivi alla trascrizione, quindi all’edizione e alla pubblicazione. Inoltre non sono infrequenti i casi in cui gli specialisti che lavorano insieme discutano su sottigliezze, che per i profani sono del tutto indifferenti, causando un dispendio di tempo considerevole.

L’Intelligenza Artificiale, applicata secondo la FAIR per i principi bio-etici (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), ha semplificato il processo di riconoscimento delle lettere e dei caratteri, di trascrizione e di decodifica – pur con i controlli critici di supervisori esterni – e di conseguenza permette una migliore canalizzazione delle risorse economiche e scientifiche.

Inoltre, come può oggi l’IA entrare nel quotidiano di un classicista o di un appassionato di lingue classiche? Sicuramente oggi gli studenti “da libro” si stanno riducendo sempre di più, mentre aumentano coloro che preferiscono i-Pad o notebook, e inoltre i materiali didattici sono digitalizzati. In una lezione di archeologia, per esempio, durante la spiegazione del docente ci saranno delle animazioni 3D rese con l’IA, che vi faranno comprendere l’importanza di questi mezzi… Si immagini di poter girare a 360° un’iscrizione: il retro di un reperto, infatti, è fondamentale e non sempre si riesce a ricostruirlo così integralmente e completamente, avendo la possibilità di vederlo contemporaneamente da ambo i lati.

E nei testi della letteratura? Quando ci sono dei dubbi o curiosità sulle parole analizzate in un testo oggi si procede ad esempio con la IA-lens, scaricabile su ogni dispositivo, che permette di focalizzarsi su un passo, per migliorare la traduzione confrontandola con altre edizioni autorevoli, capire quante volte un termine ricorre in un testo, approfondire il profilo linguistico, se l’edizione critica che noi leggiamo propone le uniche note in apparato o ve ne siano diverse altre in differenti edizioni.

E se volessimo guardare alla vita di un autore o alla visione delle città sommerse dalla lava o perdute? Possiamo far riferimento al Project-Ilife di New Tech, California, che ricostruirà per noi le animazioni delle città nel loro splendore, con una fedeltà alle fonti a volte non irrilevante. L’utilizzo dell’IA nel campo che più appassiona significa superare quello che molti lamentano: un mondo meraviglioso ma a noi distante. L’IA è quindi un modo per avvicinarci ed immergerci in quelle civiltà e dare prova di essere compagni dell’eterno divenire.

Il progetto BRIDGING THE <GAP>

Spesso, chi ha una formazione umanistica non ha le competenze tecnologiche che oggi permettono di studiare, ma anche di insegnare, le scritture e le culture dell’antichità. Recentemente, nel 2022, un progetto di Alice Bencivenni e Marta Fogagnolo ha proposto uno studio delle scritture antiche in tema di competenze digitali. Il progetto per esteso appare come Bridging the <gap> in ancient writing cultures: ENhance COmpetences in the Digital Era (ENCODE) ed è stato promosso dal dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Di durata triennale (2020-2023), propone una rete interateneo con la partecipazione di altre università.

L’obiettivo di ENCODE, expressis verbis è quello di «soddisfare le esigenze di apprendimento dei laureati nel campo delle competenze digitali applicate allo studio delle scritture antiche di Europa, Asia e Africa, attraverso moduli didattici innovativi e, contemporaneamente, promuovere l’autoformazione da parte dei docenti universitari». In pratica si tratta di definire le competenze digitali necessarie e di armonizzarle nei diversi Atenei, necessità resasi cruciale con la digitalizzazione del materiale accademico.

Particolarmente suggestivi si sono rivelati gli obiettivi pratici dell’apprendimento, riguardanti il patrimonio culturale scritto in materia papirologico-epigrafica (Intellectual Output), che evita una improficua standardizzazione dei prerequisiti di e-learning: ogni studente avrebbe la possibilità di personalizzare il piano didattico in base al proprio livello di ingresso.

Uno dei caratteri maggiormente importanti per l’insegnamento e la prassi digitale è la prospettiva interculturale, che contribuisce alla crescita delle abilità contemporanea all’approfondimento ento- ed etno-antropologico. Il valore intrinseco del progetto si confronta con i dati che parametralmente si raggiungono in base al sistema CALOHEE, che giudica i quadri di riferimento internazionali. Pertanto, lo spirito del progetto tende allo sviluppo di competenze spendibili dal punto di vista non solo teorico, ma anche e soprattutto pratico, in base ad esempio agli esempi forniti dal sistema londonese come il Digital and Practical Epigraphy Workshop (London/Durham/Bologna 2022), visibile nella figura 1.

Si dà alla luce l’epigrafista digitale grazie al MOOC (Massive Open Online Courses), tramite workshops di natura interdisciplinare con l’accesso a un database molto più ampio, grazie alla possibilità di consultare gli archivi in maniera interattiva, con una gerarchizzazione delle fonti e dei dati conseguibile in virtù del sistema co-op, che utilizza le informazioni di ricerche diverse, per fornire degli strumenti di confronto più validi e potenti in chiave comparata.

Il progetto EpiCUM

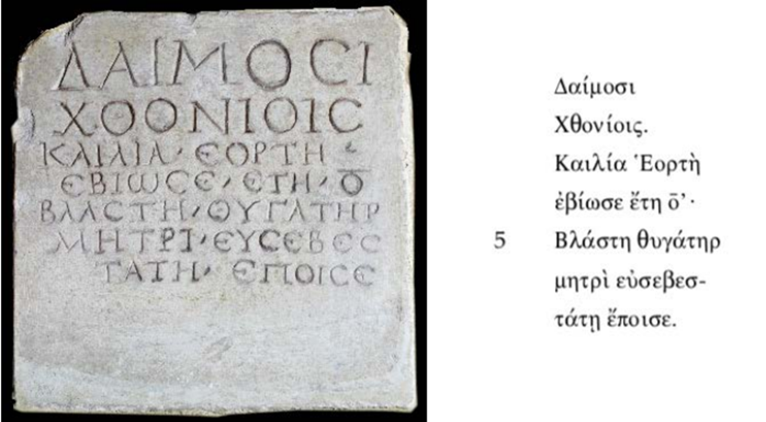

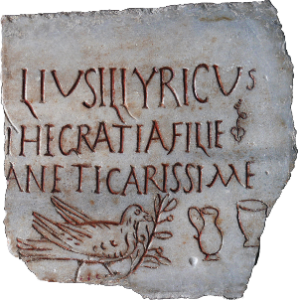

Il progetto EpiCUM (Epigraphs of Castello Ursino Museum), aveva invece l’obiettivo di presentare e rendere fruibile con un unico museo digitale tutto il corpus epigrafico del museo civico Castello Ursino di Catania, che raccoglie più di 500 iscrizioni antiche. Per questo ha ricostruito un metodo di ricodifica e trascrizione dei caratteri epigrafici.

La domanda che ci si è posti è come si possa provvedere alla codifica del materiale epigrafico. Sicuramente viene messo in risalto il contributo del sistema ormai classico XML-TEI. La peculiarità qui risale nella ideazione del file in EpiDoc. Salvatore Cristofaro e Daria Spampinato sottolineano che «la mostra è stata realizzata sviluppando un nuovo punto di vista comunicativo del patrimonio epigrafico, con la ricostruzione stilizzata di un colombario, la restituzione grafica di una tomba a “edicoletta” e tramite l’uso di materiale propriamente scenografico, come la ricostruzione in plexiglass di una statuetta di Venus Victrix».

Ιl grande intervento scientifico è stato posto soprattutto sull’aspetto epigrafico, tant’è che in questo modo l’epigrafe viene ridotta in un solo file JSON. Questo veniva scritto in modo tale che vi fossero sempre presenti le parole chiave-valore (K, V) dove K rappresentava il nome di un attributo dell’epigrafe e V il suo corrispondente valore. Dal posizionamento delle commatiche si giunge al processo deduttivo finale che per il “modulo di conversione” utilizza JAVA con la generazione automatica delle schede epigrafiche HTML e i file XML contenenti le codifiche EpiDoc. Si perviene alla trascrizione così dei testi epigrafici.

Per un “nuovo umanista”

Come si evolverà la ricerca sulle nuove piattaforme di codifica IA? È possibile uno spettro visivo che consenta ormai una trascrizione diretta delle lettere in script? Non si riesce ad individuare la prospettiva odierna di sviluppo circa tali quesiti.

Abbiamo visto come in contesti diversi l’epigrafia, i testi greci e latini e la papirologia hanno “parlato” all’Uomo con una efficacia sorprendente, rivelando che l’AI non è una minaccia, ma richiede delle competenze specifiche per il buon utilizzo, che riescano a creare il “nuovo umanista” non moralisticamente permeato in via esclusiva dalla carta, che – pur consapevoli della sua impareggiabilità qualitativa e storica – non può ormai, da sola, risolvere le problematiche circa, ad esempio, le edizioni critiche e le ricostruzioni che oggi vengono richieste. Cercare una via che sia armonica, come la vis classica ci dimostra, non comporta esclusioni, ma integrazioni e migrazioni sapienziali, alla ricerca di una nuova dimensione di unione e syncrisis.

N.B.: Il presente articolo riporta una sintesi dei contenuti presenti in un testo più approfondito che trovate allegato qui in basso.